一橋大学ビジネススクール国際企業戦略専攻長の大園恵美教授からお声がけいただき、経営者・エグゼクティブの方々が集う「価値創造フォーラム21」にて講演しました。リーダーシップ論から指揮という営為を紐解きつつ、組織活性のための工夫をご紹介。

一橋大学ビジネススクール国際企業戦略専攻長の大園恵美教授からお声がけいただき、経営者・エグゼクティブの方々が集う「価値創造フォーラム21」にて講演しました。リーダーシップ論から指揮という営為を紐解きつつ、組織活性のための工夫をご紹介。

昨年のサンパウロ交響楽団コンサートマスター、 エマヌエーレ・バルディーニ氏との対談に続き、今度はブラジルの誇るピアニスト、クリスティアン・ブドゥ氏と演奏・対談しました。スタインウェイ表参道の素晴らしいピアノを用いて、日本ではめったに聞けないブラジル・クラシック音楽のソロに連弾!!Sold outにて終演しました。

はじめて福井大学フィルと一緒したのは大学院を出てすぐの頃。まだ何者でもなかった私に大学オケの指揮者という重責を任せてくれたことに応えたく、全力で走ってきました。同団史上最年少の客演指揮者から、同団40年ぶりの常任指揮者へ。あくまで学生たちの団であるべきだという考えから、常任指揮者となっても一年毎に契約を結び直し、その都度、その代の学生さんが一緒したい指揮者を選んでもらうようにしてきましたが、いつの間にか十年間にわたってご一緒することになっていました。十年は長いようであっという間でした。そして今回、折しも勤労感謝の日に、名誉指揮者という称号を頂くこととなりました。

ところで、10月より東京大学公共政策大学大学院の非常勤講師を拝命しました。恩師・鈴木寛教授と共に東京大学教養学部の文理融合ゼミナール「学藝饗宴」を担当します。一発目の授業では毎回オペラを一本分析してみせるのですが、今年は安部公房の『他人の顔』から武満徹に繋げようと画策。

プロージット室内管弦楽団「第九特別演奏会」終演!!ベートーヴェンの献堂式、ミサ・ソレムニスより全三曲、交響曲第九番と、「第九」初演時のプログラムを再現した演奏会。演奏時間にして実に3時間弱。拍数にして約8000拍!皆で一丸となり、ベートーヴェンが最後に辿り着いた世界を旅しました。

先週末はフェローオケとキッズコンサート。毎回新しいことにチャレンジしてみたいというポリシーのもと、今回も団員さんたちと作り上げた企画進行と拘りの選曲とでお送りする。シュトラウスのワルツやチャイコフスキーのポロネーズ、ドヴォルザークのスラヴ舞曲に加えて、とっておきの貴志康一「日本スケッチ」の「祭り」やマルケスの「コンガ・デル・フエゴ」まで演奏!

鹿児島県錦江町で、フルーティスト・伊藤愛さんと一緒に企画しているクラシック・キャラバンプロジェクト「きんくら!」の第二回。昨年のフルートアンサンブルに続いて、今年は弦楽四重奏とフルートのコンサートを企画してみました。今ここでこの人たちと何を演奏すべきか。そのことを徹底的に考えるが、わたしにとって最大の楽しみの一つなのですが、そうしてメイン曲として考え至ったのはこの曲でした。

私の本を読んでブラジルに旅行したという京大オケの学生さんがこんな写真を撮ってきてくれました。リオデジャネイロのヴィラ=ロボスのお墓に拙著を添えてくれたのです。2022年、ヴィラ=ロボスの命日に、まさしくこの景色に立ち、絶対にこの本を完成させなければいけないと奮い立ちました。それから2年。重版・電子書籍化まで頂いて多くの人に本が届き、遂にはこの場所に献花のごとく捧げて頂いたことが幸せでなりません。これからも、誰かにとっての花のように在る本を綴り続けていきたいと思います。

初日リハーサルを終えて、これはめちゃくちゃ楽しいコンサートになるぞ!とワクワクしています。神戸市室内管弦楽団さんのキレッキレサウンド、神戸市混声合唱団の高いクオリティと子ども心を忘れないピュアさ、森脇さんと松﨑さんの見事な編曲、演出や舞台監督さんの柔軟さ、そしてナビゲーターであり打楽器奏者の安永さんの彩り豊かなリズム!さらに長谷川さんの即興ワークショップまで加わります。(サムネイル写真は松崎さんと!)

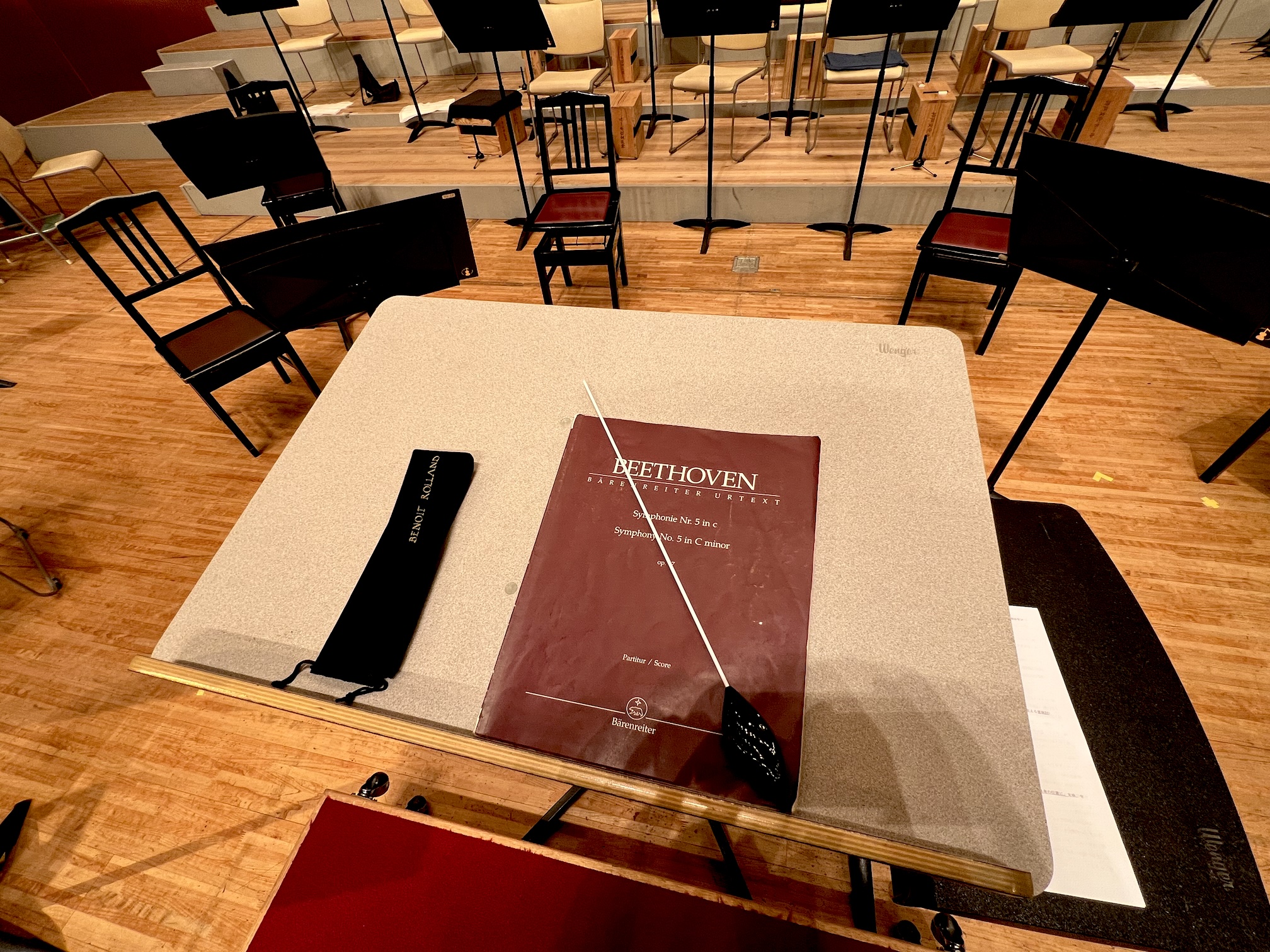

さて、どうして指揮棒についての記事を書こうと思ったかというと、とっても面白い指揮棒を入手したからです。フランスの誇る弓職人Rolland Benoitによる二種類の作品。作り手曰く、日本でこの指揮棒を取り寄せたのは私が初めてで、それゆえに日本で使っているのは現在私だけのようです。さっそく神戸室内管弦楽団&神戸市混声合唱団さんとのリハーサルから実用してみました。