本日付けで、慶應義塾大学SFC研究所上席所員(Senior Researcher, Keio Research Institute at SFC)のお名前を頂きました。指揮者として採用されるのは同研究所はじめてかもしれません。これからも様々なところで指揮する経験を積み、音楽以外の分野の方々とも協同しながら、そこで得た知見を自分なりの「言葉」に練り上げて発表するための場を頂いたと思って、さらに邁進したいと思います。researchmapにも登録致しましたので、どうぞご覧下さい。

本日付けで、慶應義塾大学SFC研究所上席所員(Senior Researcher, Keio Research Institute at SFC)のお名前を頂きました。指揮者として採用されるのは同研究所はじめてかもしれません。これからも様々なところで指揮する経験を積み、音楽以外の分野の方々とも協同しながら、そこで得た知見を自分なりの「言葉」に練り上げて発表するための場を頂いたと思って、さらに邁進したいと思います。researchmapにも登録致しましたので、どうぞご覧下さい。

駒場で助手をしている授業を終えたあと、ご厚意に預かり、母校の東京同窓会に途中から参加させて頂く。突然のことだったので桜色のシャツにストールをひっかけたような格好だったのだけれども、芸術に携わる身としてはこれもアリかなと思い、ラフな服装のまま飛び込む。

正指揮者を務めておりますWorldship Orchestraの2015年度夏秋ツアーのシーズン・プログラムについて寄稿致しました。2015年度春の選曲やシーズンプログラム解説文も担当させて頂きましたが、有り難い事にこれがとても好評だったということで、夏秋ツアーについても執筆のオファーを頂いたものです。

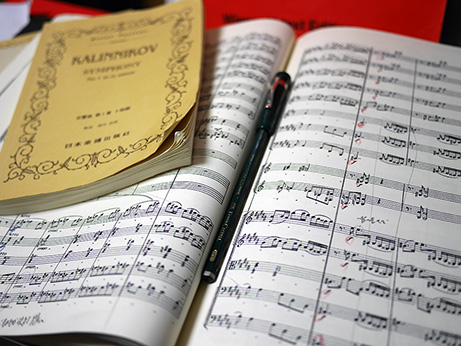

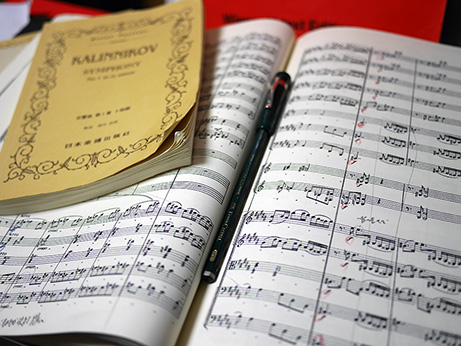

Part1では、カリンニコフ本人の手紙のリーディングを通じて、交響曲第1番執筆時の彼の状況や思考を立上がらせることを試みた。ロシア語からの翻訳ということで私には十分に訳しきれなかったところが多かったかもしれないが、交響曲第1番に彼の人生が深く刻まれているということは疑いないものになったように思う。Part2では、交響曲第1番を作曲していたころと並行する時期の彼の楽曲を見ておきたい。とりわけ、ピアノ4手による「交響曲第1番の主題によるポロネーズ」(Полонез на темы Симфонии No. 1)、および歌曲(たとえばアレクセイ・プレシチェーエフの詩によるНам звёзды кроткие мерцали)が重要になるだろう。

カリンニコフの一番を勉強するうちに、巷に出回っているこの曲の録音はおそらく大体聞いたように思う。中でも飛び抜けて素晴らしいと思ったのがヘルマン・シェルヘンの録音だ。シェルヘンは何となく「奇抜な」解釈という印象や先入観を持っていて、カリンニコフ以外の録音についても自分から聞くことはあまり多くない指揮者だった。そして、このカリンニコフの録音を聞いて、そんなふうに思っていた自らの不明を強く恥じた。なんと明瞭で緻密な演奏だろうか!

12月に指揮する福井大学フィルハーモニー管弦楽団のメイン曲がカリンニコフの交響曲第1番なので、ここ数ヶ月ずっとカリンニコフを勉強している。楽曲の和声・構成的なアナリーゼはもちろん、カリンニコフ自身の手紙を探したり、正岡子規とカリンニコフの運命的な一致に驚かされたり、頭の中のほとんどがカリンニコフに占められるような日々(友人曰く「ニコ中」)を過ごしている。

夕焼けがとても鮮やかで、ただそれだけのことなのだけど、そのことに感動せずにはいられない。そしてまた、この場が、<ただそれだけのこと>に驚きを持って綴れるような場所でありたいと思う。神と共に、幸せもきっと小さきところに宿る。

小さい頃から吉行淳之介の作品が好きだった。「砂の上の植物群」「夕暮れまで」「闇の中の祝祭」などなど。陰りを帯びた世界の中で描かれる独特の危うさが好きだった。吉行淳之介を読んでみよう、と思い立ったのは、原田宗典氏の『おまえは世界の王様か』の中で、20歳ごろの原田宗典が吉行淳之介の『技巧的生活』の冒頭の文章に痺れたというエピソードに触れてからだったように思う。引用されているのはこんな文章だ。

昨夜の指揮レッスンはとてもメモリアルな一日となった。亡き師より仰せつかり1から教えさせて頂いたお弟子さんが、初級課程を2年間かけてついに修了したのだ。折しもその日は私の28歳の誕生日。初級課程の最後の課題としていたギロック「叙情組曲集」を振り終えたあと、彼女は唐突に3拍子を振り始め、サプライズでハッピーバースデーを演奏してくれた。少し照れくさそうな表情でハッピーバースデーを指揮してくれる彼女を見ながら、今日この日まで彼女が音楽を好きでいてくれて良かったと心から思った。なぜならば、それこそが亡き師が私に教えて下さったものであったからだ。

演奏活動のため、オフィシャルサイトを開設致しました。今までのブログ(http://kenbunden.net/wpmu/kbd_kimoto/)の方から徐々に記事も移していく予定です。当分の間はコンテンツが充実しておらずお見苦しいところもあるかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。