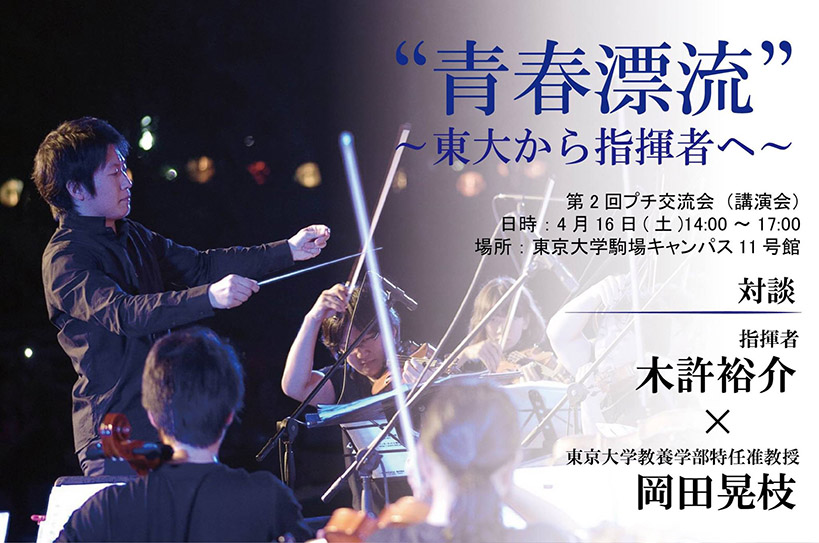

東京大学ドリームネットさまからオファーを頂き、駒場キャンパスで講演会と対談をさせて頂くことになりました。対談の御相手は、学生時代にお世話になった特任准教授の岡田晃枝先生です。学生時代の経験や指揮者という職業を志した経緯などを語ってほしい、ということでしたので、立花隆先生の名著で私が愛してやまない一冊である『青春漂流』を講演会タイトルに引用させて頂きました。

東京大学ドリームネットさまからオファーを頂き、駒場キャンパスで講演会と対談をさせて頂くことになりました。対談の御相手は、学生時代にお世話になった特任准教授の岡田晃枝先生です。学生時代の経験や指揮者という職業を志した経緯などを語ってほしい、ということでしたので、立花隆先生の名著で私が愛してやまない一冊である『青春漂流』を講演会タイトルに引用させて頂きました。

春は別れと出発の季節です。今年はとくに、あまりにも沢山のことがありすぎて、気持ちの整理がつくまでに随分と長い時間を必要としました。一つ一つの別れについて書き始めればキリがなく、そのどれもが印象的なものなのだけれども、ここではある一人の人との別れについて書いてみようと書いてみようと思います。それは、大学生のころから三年間にわたって指揮のレッスンをしてきたお弟子さんのことです。

モーツァルトは難しい。繊細に弾くのだが神経質であってはいけない。豊かに響くフォルテがなければいけないが、押し込んではいけない。軽やかな語尾が無くてはいけないが、つんのめってはいけない。インテンポで弾かねばならないが、メトロノーム通りではない。はじめて楽器を持って音を出したときの子供ように純粋な心でなければいけないが、純粋であろうとしてはいけない。厳しくなくてはいけないが、その根底には音楽の楽しみがなくてはいけない。

関わって四年になる、Commodoの2016年チャリティーコンサートを終えました。音楽は本質的に「祈り」に近い。祈そのことを頭ではなく肌で理解させてくれたのは、このCommdoとの出会いでした。

Worldship Orchestraの2016年度2月マニラツアー、全5公演と共に無事に終了致しました。同行して下さったYasutaka Eidaさんが撮って下さった写真を見て頂ければ、鮮やかにその瞬間の音が聞こえてくるのではないかと思います。UUUオーケストラとあわせると、マニラで指揮するのは4回目。Rizal Parkで指揮するのも4回目です。

ブラームスのブラームスらしさとは何だろう。触れた人なら誰でも少なからず味わうような、確かに存在する「ブラームスらしさ」。しかし言葉にならない「なにものか」。「ブラームスが分かるようになるのは80歳ぐらいだな」と笑っていた亡き師の大きな掌を思い出す。いまここで青い私がブラームスを論じることができるなどとは到底思えない。しかしそれでも、ある演奏が与えてくれた感動に突き動かされ、筆の向くままに言葉を綴っておく。

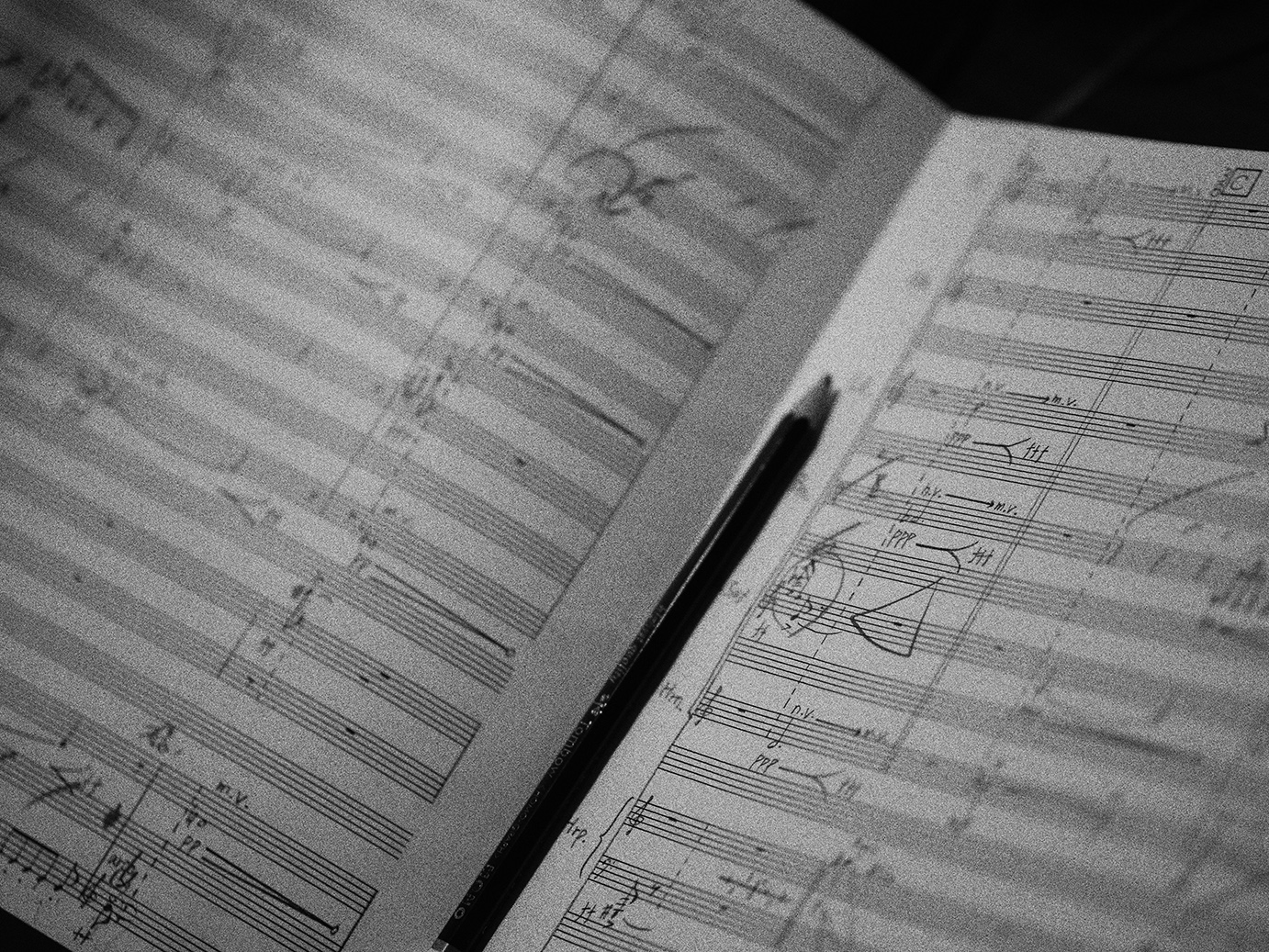

2月9日に愛知県立芸術大学で初演する現代曲の譜読みをしている。年明けから勉強し始めていて、未だ十分に頭の中で音が鳴り切らなかったのだけれど、背景に置かれているマラルメの詩を楽譜に書き込んでみた瞬間、突然音が鳴り始めた。作曲者のこだわる「音響の発展」とはそういうことだったのか、と腑に落ちる。音響で描き出された時制の転換。いい曲だな…と思える。

Worldship Orchestra2016 マニラチーム初回リハ@名古屋、記録的な大寒波を吹っ飛ばすような熱さの篭ったリハーサルになりました。ラプソディー・イン・ブルーに三つのジャポニスムにカルミナ…自分の大好きな曲ばかり。少しの言葉で音楽がぐんぐん姿を変えて行くあの楽しみは何物にも代え難いです。

神奈川セリエスオーケストラの第5回演奏会を指揮させて頂くことになりました。2016年11月6日@鎌倉芸術館になります。神奈川セリエスオーケストラは、神奈川大学,専修大学,横浜国立大学,横浜市立大学の4大学が中心となって結成したオーケストラです。節目の時期となる第5回演奏会では、ソリストに大江馨さんを迎えてブラームスのヴァイオリン協奏曲、そしてチャイコフスキーの交響曲第4番を演奏致します。

あけましておめでとうございます。元旦はさっそく、2月に初演する現代曲の譜読みをして過ごしています。特殊奏法もバリバリ、1小節ごとに拍子が変わる(17拍子とか13拍子も!)複雑な曲ですが、ひたすら向き合っていると作曲家の思考が見えてくるようで、とても楽しい。愛知県立芸術大学での初演にも関わらず、指揮者にわざわざ私を指名してくださったからには、作曲家の期待を上回るような演奏をして御礼にかえたいと思っています。